近期,我校土壤健康与调控团队在堆肥物质转化研究领域取得系列进展。

成果一:电场激活Bacillus clausii促进好氧堆肥腐殖化

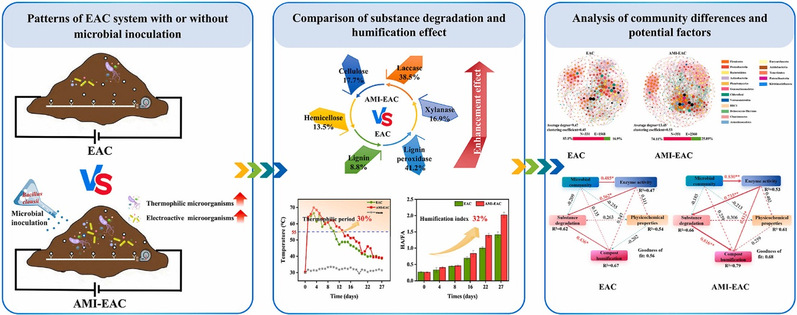

堆肥过程中多种微生物接种策略已被用于增强堆肥进程,包括添加特定的微生物菌株、微生物试剂或富含微生物聚集体的成熟堆肥。其中,接种芽孢杆菌效果明显,应用广泛。芽孢杆菌可产生多种酶,增强有机物的转化;在堆肥高温阶段能形成并存活内生孢子,改变堆肥细菌群落,提高堆肥成熟度。然而,通常较低的相对丰度的特征属,限制了堆肥过程中的增强效果。

电场辅助好氧堆肥(EAC)是一种提高堆肥过程简单而有效的方法。电场已被证实能使堆肥过程中电活性细菌(Bacillus, Corynebacterium和Tepidimicrobium)的相对丰度增加约3.4倍。此外,电场被认为具有关键属富集和定殖的激活作用,特别是电活性和嗜热相关微生物。基于上述背景和理论假设,本研究假设并证实了在EAC过程中接种芽孢杆菌可能更有利于特定功能属的生长,促进腐殖化过程。作为Bacillus clausii接种的结果,AMI-EAC中纤维素、半纤维素和木质素的降解分别增加约17.7%、13.5%和8.8%。与EAC相比,AMI-EAC的腐殖化指数(HA/FA)显著提高了42.89%。AMI-EAC富集嗜热或电活性微生物,增加芽孢杆菌的相对丰度,并增强相关降解酶的活性,从而促进有机物质分解和最终腐殖化。PLS-PM分析表明,接种Bacillus clausii增强了微生物对酶活性的直接正效应,强化了物质降解和酶活性对堆肥腐熟的正向影响。添加芽孢杆菌提高堆肥腐殖化效果,开拓了工程应用的探索。

本研究以《Electric field as an activator of inoculated Bacillus clausii enhances humification during electric field-assisted aerobic composting》为题发表于Journal of Environmental Management /(中科院二区,IF=8.0)。我校生态与资源工程学院唐家桓教授为第一作者。

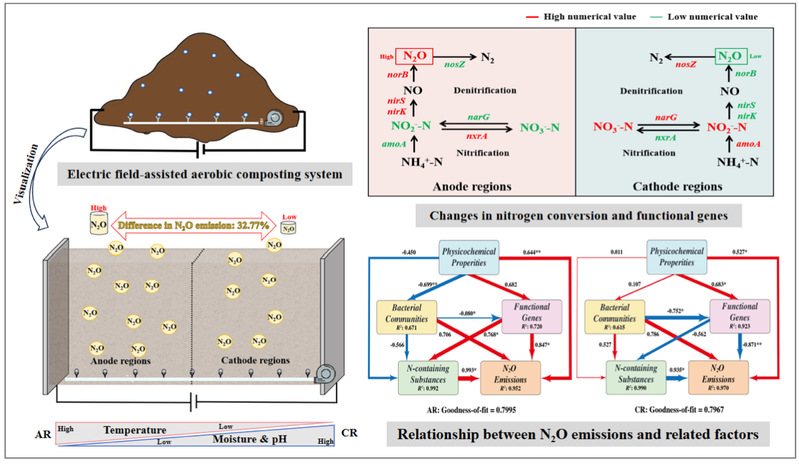

成果二:电场辅助好氧堆肥:减少氧化亚氮排放的新策略

氧化亚氮(N2O)是一种强效温室气体,其全球变暖潜能是二氧化碳的273倍。在好氧堆肥过程中,N2O的排放不仅会加剧臭氧层损耗和全球气候变化,还会导致堆肥产品中氮素的损失,进而降低堆肥的农用价值。因此,有效控制堆肥过程中的N2O排放,对于实现废弃物资源化利用的环境效益最大化以及提高堆肥产品质量具有双重意义。

好氧堆肥是实现畜禽粪便资源化利用的有效途径,但传统堆肥方法难以有效控制N2O排放。电场辅助好氧堆肥(EAC)通过在堆肥过程中施加电场,增强电子传递,提高氧气可用性,从而缩短堆肥周期并减少N2O排放。研究发现,阴极区域(CR)的N2O累计排放量比阳极区域(AR)降低了32.77%。在电场作用下,阴极区域的物理化学性质更有利于减少N2O排放。PLS-PM分析揭示了N2O排放差异主要受N循环相关功能基因和含氮物质调控,且不同区域调控效果差异显著。在阳极区域,功能基因和含氮物质与N2O排放呈显著正相关,而在阴极区域则呈显著负相关。阴极区域中amoA、narG和nosZ基因的表达增强,而norB、nirK和nirS等基因的表达降低。这种基因表达的变化促进了N2O还原为N₂,从而减少了N2O排放。EAC技术在减少N2O排放方面表现出色,为堆肥过程的优化提供了新方向。未来研究将进一步探索不同类型有机固废和基质条件下EAC的效果,以提高其适用性。同时,结合特定微生物制剂和电场参数调节,有望进一步提升N2O减排效果,深入探究EAC过程中微生物代谢途径及氮转化机制,将为技术的完善和应用提供更坚实的理论基础。

研究成果以《Unlocking the potential differences and effects of the anode and cathode regions on N2O emissions during electric field-assisted aerobic composting》为题,发表于环境科学期刊Bioresource Technology /(中科院一区,IF=9.7)上。我校茶与食品学院上官华媛副教授、我校与福建农林大学联合培养研究生沈畅为共同第一作者,唐家桓教授为通讯作者。

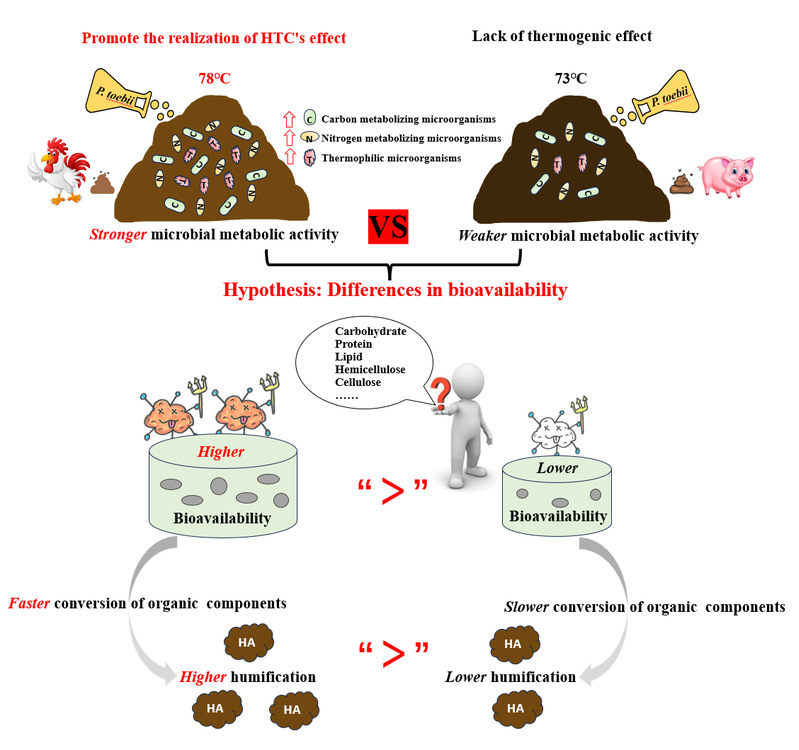

成果三:Parageobacillus toebii在高温堆肥中的活性取决原料的生物利用度

超高温堆肥是一种通过接种外源嗜热微生物进行堆肥处理的新型堆肥技术。然而,外源嗜热微生物在超高温堆肥中的作用仍然存在争议,特别是对于不同堆肥原料的适用性仍不明晰。团队以鸡粪和猪粪为堆肥原料,研究了Parageobacillus toebii在堆肥过程中的作用。结果表明,在鸡粪堆肥中添加Parageobacillus toebii可使最高温度提高到78.2 ℃,明显提高腐熟效果。而在猪粪堆肥中,Parageobacillus toebii的强化效果较弱,最高温度仅为73 ℃。微生物群落演替分析发现,添加Parageobacillus toebii可以刺激鸡粪堆肥中C&N转化的功能微生物群落,提高堆肥温度,促进高温微生物的生长。有机组分分析表明,鸡粪较猪粪相比,具有更高的生物利用度。相关性分析表明,Parageobacillus toebii作为“领导者”,刺激鸡粪中功能微生物群落间的代谢活动,促进有机物降解放热,但其代谢活动依赖于原料的生物利用度。研究表明,外源微生物在堆肥中的应用需要考虑堆肥原料的适宜性和菌种选择的合理性,这为外源微生物优化超高温堆肥的机理和应用提供了重要见解。

本研究以《The activation of Parageobacillus toebii in hyperthermophilic composting was depended on the bioavailability of raw materials》为题发表于Journal of Environmental Management /(中科院二区,IF=8.0)。我校与福建农林大学联培研究生张述群为第一作者,唐家桓教授和上官华媛副教授等为共同通讯作者。

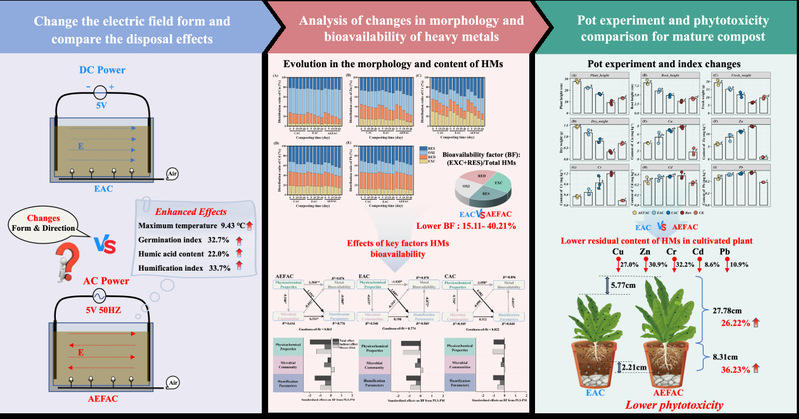

成果四:交变电场助力好氧堆肥:降低重金属毒性的新突破

随着畜牧业的快速发展,畜禽粪便中重金属污染问题日益突出。在堆肥过程中,这些重金属可能通过迁移转化对生态环境和人体健康构成潜在威胁。因此,如何有效降低堆肥产品中重金属的生物有效性和植物毒性,已成为当前堆肥技术研究的关键科学问题。

将电场辅助好氧堆肥(EAC)系统中的电场形式从直流电改为交流电,被证实是一种可将堆肥腐殖化程度提升至超高温堆肥水平的潜在有效策略。本研究进一步探索了交变电场辅助堆肥(AEFAC)的应用,比较了不同电场形式对堆肥中重金属形态、生物有效性和植物毒性的影响。研究发现,AEFAC显著提高了堆肥的腐殖化程度。与EAC相比,AEFAC中腐殖酸含量增加了约22.0%,腐殖化指数提高了约33.7%,表明交变电场更有效地促进了有机物向腐殖质的转化,增强了堆肥的稳定性和肥力。此外,AEFAC中可交换态和可还原态的重金属比例显著降低,表明了交变电场促进重金属从活性态向稳定态的转化,降低了其在环境中的迁移性和生物可利用性。同时,盆栽实验结果表明,AEFAC处理的堆肥产品显著提高了植物的生长指标,降低了植物体内重金属的积累。与传统堆肥相比,AEFAC处理的堆肥使植物中Cu、Zn、Cr的积累分别降低了大约27.0%、30.9%和32.2%,证明了AEFAC在提高堆肥产品质量和降低植物毒性方面的优势。综上所述,交变电场在提高堆肥腐殖化程度和降低重金属生物有效性方面具有明显优越性,为有机固体废物的安全处理和资源化利用提供了新策略。

研究成果以《Alternating electric field as an effective inhibitor of bioavailability and phytotoxicity of heavy metals during electric field-assisted aerobic composting》为题,发表于环境科学期刊Journal of Hazardous Materials /(中科院一区,IF=12.2)。沈畅为第一作者,上官华媛副教授为通讯作者。

成果五:生物利用度对鸡粪好氧堆肥腐熟度的影响

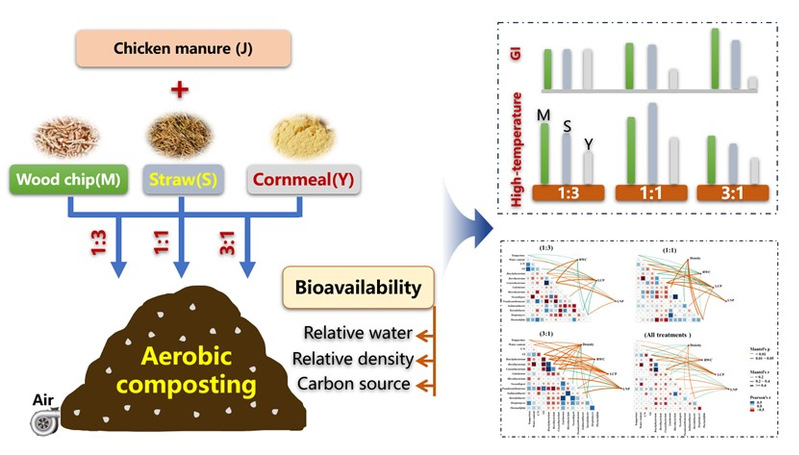

好氧堆肥是实现畜禽粪便资源化利用的主要方式,多孔的填充剂通常作为辅助材料添加到堆肥材料中,以确保良好的好氧堆肥环境,从而改善堆肥效率。然而,填充剂的选择通常取决于经验、价格和可用性等因素。团队以鸡粪(J)为堆肥原料,木屑(M)、秸秆(S)和玉米粉(Y)为填充剂,研究了不同填充剂种类和配比对堆肥腐熟度的影响。鸡粪原料与3种膨化剂的比例分别设定为1:3、1:1和3:1。木屑(M)与原料(J)按1:1比例混合的堆肥温度最高(75 °C)。膨化剂与原料的比例为3:1的处理温度最低(52 ℃),高温时间最长(约10天)。木屑(M)与原料(J)按3:1比例混合堆肥的种子发芽指数最高(1.32),而玉米粉处理的发芽指数(GI)均未达到标准要求(0.4)。三个处理中的主要微生物包括Firmicutes, Bacteroidetes, Actinobacteria, 和Proteobacteria。MJ31、SJ31和YJ31中与碳转化相关的微生物的总丰度分别为1.65%、10.69%和3%。进一步的分析表明,堆肥腐熟度与原料的生物利用度密切相关。以填充剂与原料比例3:1的处理,具有最高GI,也表现出最高生物利用度。研究结果可指导堆肥过程中填充剂的选择和最佳填充料比的确定,为堆肥过程的优化提供了新的方向。

本研究以《Role of Bioavailability in Compost Maturity During Aerobic Composting of Chicken Manure》为标题发表于Sustainability /(中科院三区)。唐家桓教授为第一作者。

以上研究得到了国家自然科学基金联合基金(U21A20295)、国家自然科学基金(42477258)、福建省促进海洋与渔业高质量发展专项资金计划(FJHYF-L-2023-37)、福建省科技厅自然科学基金项目(2020N0005)的支持。